令和6年の10月はまさに秋がなかった。報道などでも結構話題になっていたが

前日まで殆ど真夏日、翌日は15、6度。これでは秋を感じるどころか自律神経が

失調し体調を崩される人が続出するのは無理もない。このような異常気象が続いて

しまうと「秋の夜長」などと言う情緒あふれる言葉も死語になって行く感さえある。

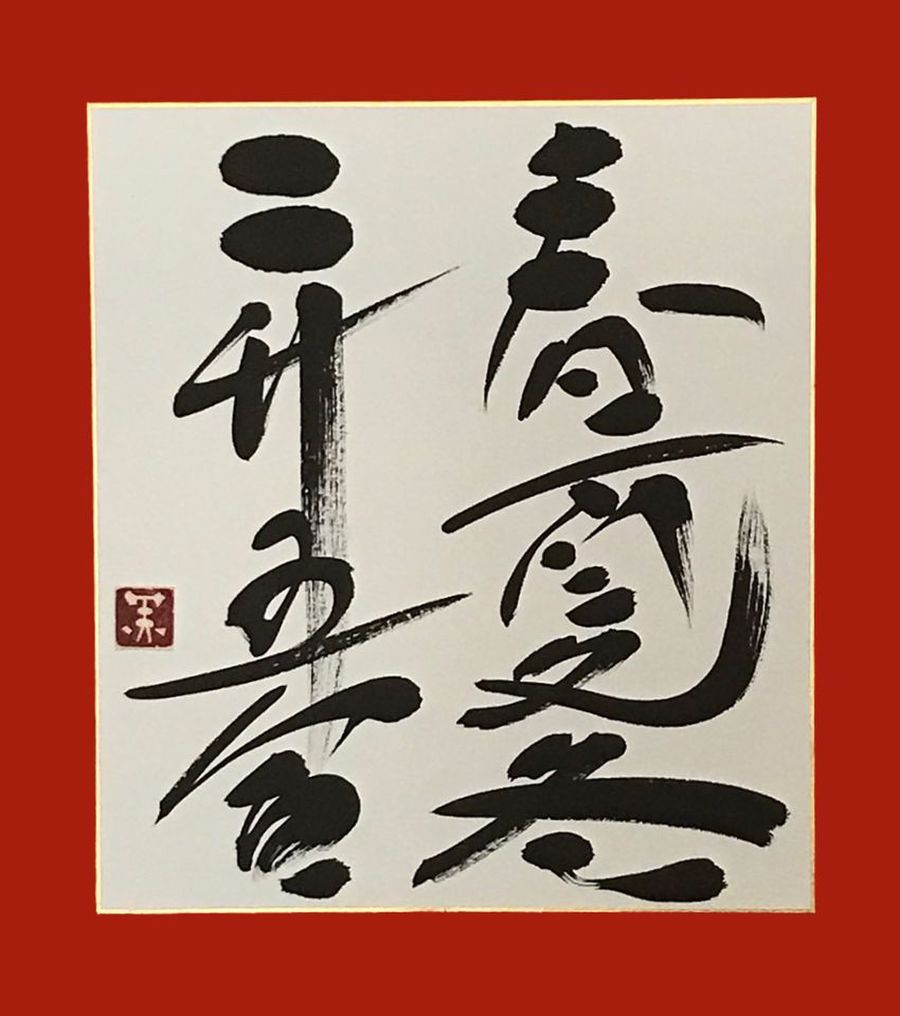

実はこの「春夏冬」は天候気象を表現する言葉ではなく、判じ物と言う日本古来

からの洒落であり「秋」がない。要するに「あきない」となる。これに「二升五合」

を加えて「商いますます(1升をひと升と呼んでいた)繁盛(はんじょう、1升の

半分)」とのオチなのだ。

これを少しばかり捻って「春夏冬中」。これは「しゅんかとうちゅう」ではなく、

「あきない中」。英語では「Open」とでもなるのだろうが、其処にこんな洒落っ気

の存在は聞いたことがない。まぁ日本語しか喋れない私が他の言語を評することは

烏滸がましさの極みであることには違いない。

日本人はこんな洒落っ気と言うか言葉遊びが大好きであり、隠語や符丁のような

言葉も星の数ほど存在する。私もこんな大阪商人の洒落言葉が大好きで一時はこれ

ばかりが頭の中を支配していた時期もあった。ほんの一例ではあるが・・・

「うどん屋の釜」(湯ぅだけ⇨言うだけ)

「アイツはホンマにうどん屋の釜やんけ。」

「石屋の宿替え」(重い石をたくさん運ぶ⇨重い重い⇨思い思い⇨まとまりがない)

「あの会社は石屋の宿替えやがな。」

「無地の羽織」(本来あるはずの羽織に紋がない⇨紋なし⇨文無し)

アイツから飲みに誘われたけどカネがない。「俺今文無しなんだよ。」では野暮で

みっともない。これを「ワイ今無地の羽織やねん。」と言い換えると少しは相手も

やんわりと感じるのではないか。

「アイツは春の夕暮れ」やからなぁ。(春の夕暮れは暮れそうでなかなか暮れない。

⇨くれそうでくれん⇨ケチ。これではうかうか飲みに行けない。

このように「言うだけで行動力がない」、(組織に対して)「まとまりがない」

とか「ケチ」など誹謗中傷となるような言葉は(以前に述べた言霊のこともあり)

直接口に出すことは憚られることだった。しかし昨今ではSNS等でも(顔も姿も

見えず、名前も知らないが故に)相手に配慮することも無く、ダイレクトな言葉が

飛び交い、挙句には訴訟に至ることなども多い。世の中がギスギスしてきた証左で

あろうとは思うことは多いのだが、たとえ敵であっても相手を尊重し、敬意を払う

ことも出来なくなった(私を含め)多くの日本人は何時からこんな浅ましい民族に

なってしまったのだろう。

(6.10.23記)

コメント