わが祖国日本。その国土を構成する日本列島には文化、言語、食において東と西では

明らかな違いが存在することは何方でもご存じのことだろう。興味深い分野ではあるが

文化、言語については奥が深過ぎ、浅学非才の私では到底歯が立ちそうにもないことは

理解している。ならば持前の突っ張り返った食い意地を逆手にとり食の東西についての

微かなノーガキを述べたいと思う。

私が子供の頃はインターネットは無論のこと、パソコンなどと言うものさえ存在しな

かった。現代の人々が接触する情報量は、ある学者によると半世紀前のなんと200倍

にも及ぶと言う。その乏しい情報量であった時代の子供でさえ東西の食の違いはなんと

なく判ってはゐた。

「なんでも東京のうどんは汁が真っ黒らしい。」などと言ったような話題は結構あった。

半世紀以上も前はそれを体験するため、この食い意地のカタマリはわざわざ鉄道を利用

して全国の立食うどんを食べ歩いたものだ。

ただ東の饂飩蕎麦は関西人である私の口には合わなかった。最初は何と言うか、出汁

よりも醤油の主張が遥かに強いと感じてしまった。関西では饂飩蕎麦の汁を「出汁」と

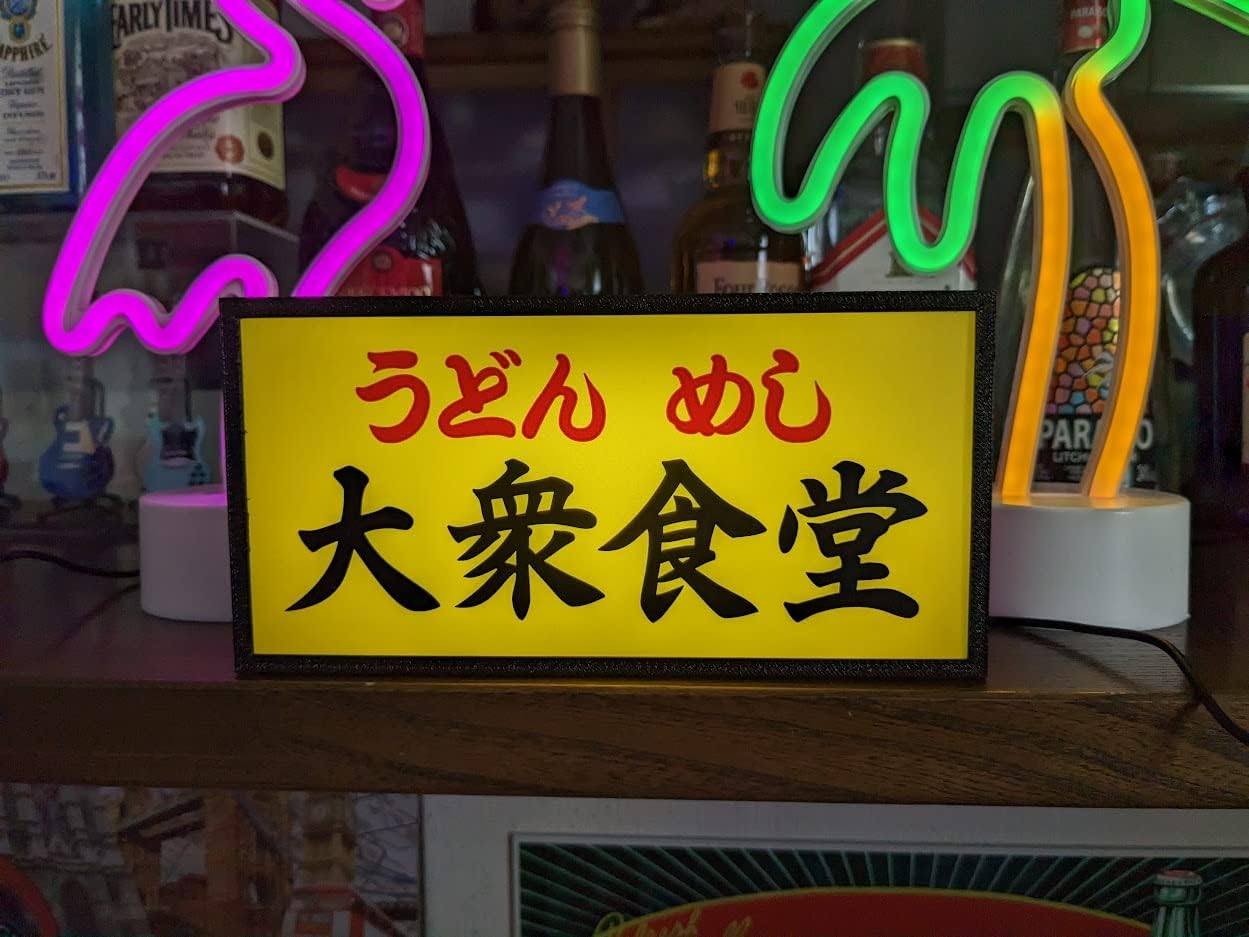

言うが、関東では同じそれを「つゆ」と言うことが多い。京大阪を中心とした一膳飯屋

には「めしうどん」の看板が掲げられてゐることが多いが、関東の人々は「炭水化物を

おかずにご飯なんて変態じゃないの。」との意見が相当数あると聞く。関西人は饂飩の

出汁(「つゆ」ではない)を吸物として米飯に添えて食すと言う合理性から産出された

ものであると考えられるが故に関西の「肉吸い」は関東の「つゆ」を漬けだれと考える

「天ぬき」とは形態こそ似てはいるものの、全く違うものであると言える。

では関の東西でなぜこのような違いが生じたのだろうか???國學院大學の樋口清之

名誉教授によると、元来日本人は魚食民族である。かたや京大阪を中心とした関西の魚

とは瀬戸内海のタイ、ヒラメに代表された白身で淡白な素材が多く、こなた江戸を中心

とした関東では鹿島灘、相模湾からの恵みである外洋性のサバ、アジ、カツオ等背中が

青く濃厚な素材が多い。それゆえ薄口、濃口がそれぞれに発達して行ったと言う説には

大きな説得力があろう。

因みにこの境界線には諸説あるが、これはハッキリとした線で分けられるはずもなく、

西側は関ケ原、東側は浜松辺りの太い帯のような中に東西の汁が混在しているようだが、

敢えて線引をするのであれば豊橋、豊川辺りかと私は勝手に思っている。江戸時代から

始まる近世では現代とは違い豊橋、浜松辺りまで上方文化の影響が歴然とあった。この

辺りでのせめぎ合いは結構長く、稲荷寿司の姿も豊川稲荷の門前で東西が別れることも

興味深い。

現代のコンビニでも人気商品であろうこの稲荷寿司は、ほぼ100パーセントが関東

スタイルなのだ。その理由は簡単で、三角だと四角い箱に詰めたときに隙間が生じる。

逆に四角であればシッカリと隙間なく詰められ輸送効率が上がる。関西人でも若い方は

三角ではなく四角い稲荷に親しみを感じるようだ。

更にコンビニのファストフードと言えば「肉まん」。しかし、私のような歳を喰った

関西人はこの呼称に非常な違和感を感じてしまう。関西(多分中国四国九州も)で肉と

言えば牛肉。豚肉は「ブタ」鶏肉は「かしわ」。牛肉でなく豚肉を餡として拵えられた

饅頭はあくまでも「肉まん」ではなく「ブタまん」なのだ。「肉まん」ってなんか生肉

みたいでイヤでんがなw

まだまだ書き切れないほどの話はあるのだがキリがない。やはり文化、言語だけでは

なく食の世界も奥が深すぎてその先は全く見えない・・・

膨大な情報が錯綜する現代においてはこのようなこだわりは最早通用しないのかとも

考えられるが、文化はそれとして残しておいて欲しいものだ。

(7.6.12記)

食の東西

コメント